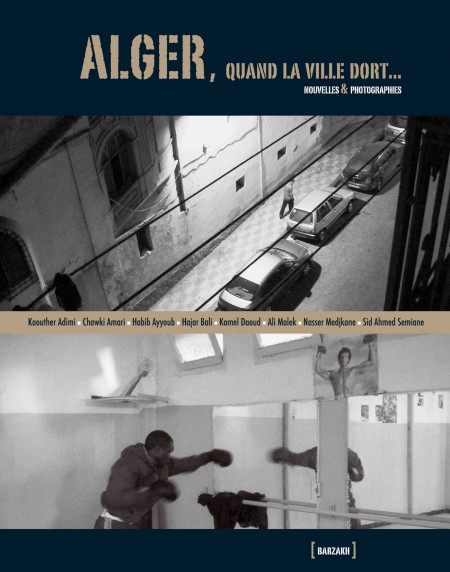

L’intitulé du recueil de nouvelles collectif Alger, quand la ville dort (Barzakh, décembre 2010) évoque le titre français du célèbre «The Asphalt Jungle» (1950). Ce clin d’œil au film de John Houston, avertit toutefois l’éditeur, n’est qu’un prétexte pour «raconter cette ville, loin des poncifs» qui, trop souvent encore, la représentent en magnifique statue regardant distraitement la mer, indifférente à ses béantes fissures.

Sept auteurs algériens ont laissé libre cours à un imaginaire dans lequel il n’est nulle trace de l’Alger des photographes orientalisants, ni de sa «Casbah millénaire», arpentée par les spectres des corsaires ottomans qui l’ont jetée dans l’arène de l’Histoire moderne. Ce qui lie entre eux les textes du recueil n’est donc pas la nostalgie d’un éden citadin perdu mais une même atmosphère chargée, qui évoque le roman noir et sa perception anxieuse de la vie urbaine souterraine, avec ses violences diverses et ses petits crimes ordinaires.

La ville n’est pas racontée à travers le regard d’intellectuels ou de ses amoureux inconditionnels, à l’image de Himoud Brahimi, Momo, personnage-clé de «Tahia ya Didou», film de Mohamed Zinet (1971). Elle est racontée à travers le regard d’hommes et de femmes tout ce qu’il y a de «commun»: un militaire blessé en défendant la patrie contre un nouveau danger fictif, de mystérieux «rouge et noir» qui menacent de prendre possession du pays (Kaouther Adimi) (1); deux jeunes personnes en quête de petits bonheurs volés qui entretiennent une relation amoureuse dans un climat de grande adversité sociale (Hajar Bali) ; un inspecteur de police menant une enquête surréaliste pour élucider une abracadabrante affaire criminelle transnationale (Habib Ayyoub); des prostituées, des toxicomanes et d’autres créatures marginales (Chawki Amari) ; et des «chauffeurs de taxis»: un homme amoureux d’une prostituée qu’il promène tous les soirs entre ses différents «rendez-vous de travail» (Sid Ahmed Semiane), un satyre qui harcèle ses clientes et ses voisines (Ali Malek) et un provincial dans l’esprit duquel, à la surface d’un violent ressentiment pour la capitale, soupçonnée de mépriser les «barrania», les étrangers, affleure une véritable fascination pour son mystère de transsexuelle, «qui déflore ceux qui veulent l’épouser» (Kamel Daoud).

A l’exception des textes d’Ali Malek et de Kamel Daoud, les nouvelles du recueil décrivent toutes, sous des angles analogues, la jungle urbaine nocturne, lorsque la ville se transforme en royaume borgne que ne peuvent parcourir en sécurité que les enfants de la Nomenklatura. Celle-ci offre l’image d’un lieu marqué au fer par les violences de la guerre civile et dont la nuit résonne des hurlements de bourreaux sadiques et de leurs impuissantes victimes (la nouvelle de Chawki Amari).

Il n’y a de femmes dans la nuit du «nombril du monde» (c’est le titre ironique de la nouvelle de Habib Ayyoub) que des prostituées et des téméraires qui transgressent la loi non écrite réservant les trottoirs aux hommes dès la tombée du soir. Il n’y a d’hommes que des désespérés qui écument les bars à la recherche de réconfort, dans l’alcool ou dans les bras de ces prostituées. Et il n’y a de bars que des «trous» («le Trou» est le nom d’un «bistrot miteux» cité dans la nouvelle de Hajar Bali) qui n’ouvrent leurs portes qu’aux «clients fidèles», c’est-à-dire à cette congrégation de marginales et de marginaux.

Bien que l’ouvrage soit une commande de l’éditeur motivée par le désir de donner à Alger un roman noir collectif, cette représentation pessimiste de la ville ne semble pas le produit de la seule volonté de dévoiler son «autre visage», caché sous le masque d’une certaine bienséance littéraire. Elle semble être aussi le fruit spontané et naturel d’un nouveau rapport «désenchanté» de beaucoup d’auteurs algériens à l’espace urbain, qui n’est plus pour eux ce qu’il était pour beaucoup de leurs aînés, le symbole d’une modernité conquérante et prometteuse. Preuve en est que cette même représentation se retrouve dans d’autres œuvres publiées ces dernières années, dont nous citerons Un si parfait jardin de Sofiane Hadjadj (2007), La prière du Maure d’Adlène Meddi (2008) et Des ballerines de papicha de Kaouther Adimi (2010).

De plus en plus fréquente dans la littérature algérienne, la description d’Alger sous le sombre éclairage de ses péchés révèle moins des faits de désespérance individuelle qu’une identité littéraire collective, dont le noyau est un réalisme radical, marqué par une profonde inquiétude. Cette identité continue de se préciser sur fond de drames ininterrompus, dans un pays paradoxalement riche et paupérisé, qui se débat pour échapper à ses prédateurs et qui, entre une authenticité factice et une modernité de façade, continue de chercher sa voie dans l’obscurité.

(1) Le rouge et le noir sont deux des trois couleurs de l’emblème égyptien. Plusieurs autres éléments dans la nouvelle de Kaouther Adimi rappellent le climat d’excitation patriotique qui a régné sur le pays lors des matchs de qualification pour le Mondial de football 2010. Ces matchs, on s’en souvient, ont été marqués par des violences chauvines, anti-algériennes en Egypte, anti-égyptiennes en Algérie.

Alger, quand la ville dort, Alger, Barzakh, décembre 2010. Nouvelles de: Kaouther Adimi, Chawki Amari, Habib Ayyoub, Hajar Bali, Kamel Daoud, Ali Malek, Sid Ahmed Semiane. Photographies de Nasser Medjkane et Sid Ahmed Semiane.

Texte écrit par Yassin Temlali, publié avec l’accord de Babelmed, partenaire de Mashallah News.